ホーム > 防災コラム一覧 > 地震対策 > 都心部で災害に巻き込まれた際の移動手段

都心部で災害に巻き込まれた際の移動手段

マグニチュード(M)7級の地震で、最悪の場合、死者が23000人、経済被害が約95兆円に上るとの想定が発表されています。

このような大規模の震災に直面した時のためにあらかじめ知っておきたいのが「地震が起きた時の移動手段」に関する知識です。

震災後は基本的に「むやみに動かない」ことが推奨されていますが、必ずしもじっとしておける状況とは限らないのです。

震度7で92.9%の電車が脱線する?

しかし、ご存知の通り地震の直後は大体の路線が運休となってしまいます。

首都直下地震が政府の想定震度6強ほどだったとしても、運行している列車の23.1%が脱線すると言われています。

そして 震度7になった場合、脱線する列車は92.9%まで跳ね上がります。

つまり、東京の交通網はほとんど麻痺してしまうのです。

また、 地震の規模が大きければ大きいほど、復旧するまでの期間は長くなってしまいます。

実際に震度7の激震が襲った阪神淡路大震災では、阪神(本線)や阪急(神戸線)などはその後の復旧に約5か月という長い期間を要しました。

そのため 震災後、移動手段の選択肢に電車がはいることは現実的でないと言えます。

災害時の車両規制

地震発生後は、 救助者の搬送や消火活動を円滑に進めるという目的で、専用の交通規制が敷かれます。

そこへ移動を急く車両が押し寄せるのでかなりの渋滞が予想できます。

さらに幹線道路については規制区間でなくても、通過できない箇所が多く発生します。

震災によりがれきやガラスが散乱したり、埋立地などでは液状化が起こる可能性も十分に高いのです。

こうした理由から、 被災地内を一般車両で移動することは困難と言えます。

阪神・淡路大震災では被災地を多数の一般車両が行き交かったせいで消防隊のホースが切断されてしまい、消火や救助活動に支障を与えたこともありました。

この話からも、 被災地での自動車の利用は極力控えるべきだと言えます。

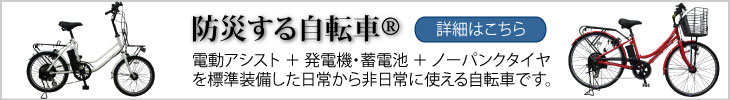

災害時に意外と活躍する自転車

帰宅だけに限らず、避難所から仕事へ行くときや、自宅を片付けに行くときなども効率よく移動できるためです。

阪神・淡路大震災の際は、一部の駅で自転車の無料貸し出しを行ったそうです。

車体が小さく移動の小回りが利くため、車両規制があっても行動範囲はさほど限定されません。

しかし、 自転車の利用の際にも注意するべき点があります。

それはタイヤの整備です。

通常のタイヤでは、震災により発生したがれきやガラスなどで簡単にパンクする可能性があります。

また、いざ使用するという時にタイヤに空気が入っていなければ使用すらできません。

震災時の混乱の中で空気入れを頼みに行くのは非常に困難です。

こうした事態を想定して備えるとすれば、パンクレスタイヤの自転車がオススメです。

何故なら空気入れを気にする必要がないうえに、被災地内を移動する時にもパンクすることなくしっかり働いてくれます。

長距離の徒歩移動は想像以上に危険

徒歩による移動は何も使用しないので、一番確実のように思えますが実はそうとは言い切れません。

長い距離になれば、飲食物が十分に無いと体力が維持できません。

目的地にたどり着くまでに疲労で動けなくなってしまうというのは、何が起こるかわからない震災時には一番避けたい状況です。

また、震災時は多くの店が閉まると予想できるので、道中で食料の確保をするという甘い考えも危険です。

このように、震災後はほとんどの交通手段が困難になります。

地震はいつ起こるかわかりません。

通勤の行動範囲を含め、勤務地周辺の環境などは事前にしっかり把握しておきましょう。

いざという時に冷静な判断をするための備えになります。

都心部を襲う直下地震への備えに《 防災する自転車 》詳細はこちら